はじめに

3/27から現在にいたるまで私はずっと在宅で勤務しているのですが、その間に「Virtual Mini-NetWars」というイベントに参加していました。 本記事では、このイベントについて少しご紹介します。

NetWarsとは

NetWarsは、情報セキュリティの教育組織であるSANS Institute(以下、SANS)が主催するセキュリティコンテストです。

「Continuous」と呼ばれるオンラインのもの以外は基本的にSANS主催のトレーニングイベントに付随して開催されており、日本でも、情報セキュリティの総合的なスキルを問われる「Core」、フォレンジックに特化した「DFIR」、侵入検知など防御に特化した「Cyber Defense」がこれまでに開催されています。

私はこれまで、上記3種類と、制御システムに特化した「ICS」の合計4種類のNetWarsに参加してきましたが、いずれもSANSのトレーニング会場で行うオンサイトの大会だったこともあり、NetWarsといえば参加者が一堂に会して行うイベントという印象を持っていました。

Virtual Mini-NetWars

新型コロナウイルスの影響でさまざまなイベントが中止・延期される中、SANSのトレーニングイベントも例外ではなく、当面はすべてオンラインでの開催になっているようですが、NetWarsも「Virtual NetWars」としてオンラインで開催されるようになりました。

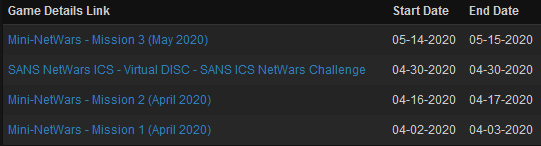

ここまでなら「まぁそうだよね」で終わるのですが、トレーニング受講者でなければ参加できない通常のものに加え、誰でも参加できる「Virtual Mini-NetWars」が追加で開催されることになりました。 NetWarsファンの私としては参加しない手はなく、4/2の初回開催以来、2週間おきに開催されるイベントに毎回参加しています。 なお、すべてのイベントの開催時間は日本時間の午前2時から10時までの8時間で、それが2日間続くので、多少の生活リズムの調整が必要です。

コンテストの感想

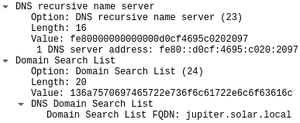

コンテストの内容としては「Core」で出題されるものが中心で、Linuxのコマンドやログ解析、Webアプリケーションなど幅広く出題されました。 中でも、複雑なSQL文をひたすら書く問題は非常に辛かったですが、SQL文を書くのは久しぶりだったので楽しめました。 また、3回目に開催された「SANS NetWars ICS - Virtual DISC - SANS ICS NetWars Challenge」ではインシデントレスポンス関連の問題が多数出題され、大量のパケットと戯れました。

問題量としてはそこまで多くはなく、個人として取り組んでも8時間くらい頑張れば全問解答できるレベルでした。

ちなみに問題文はすべて英語なので、英文を読んで問題の意味を理解する能力は必要です。 私は見慣れない言い回しに惑わされて何度か減点されました。 このあたり、サイバーセキュリティには英語力が必須だと思った次第です。

おわりに

本イベントは、コンテストという形式を取ってはいるものの教育的な性質が非常に強く、イベントへの参加をとおして新しい分野の技術に触れられたり、自分にとってさらに強化すべき分野を知る良い機会になります。 私自身、パケット解析などインシデントレスポンス関連の知識や技術を補強した方が良いと感じました。

なお本記事のタイトルに「参加しています」とあるように、「Virtual Mini-NetWars」は8月まで開催される予定ですので、みなさんも週末のひとときにこのイベントに参加されてはいかがでしょうか。

おまけ

オンサイトで行われるNetWarsやSANSのトレーニングでは、コンテストの上位入賞者にチャレンジコインというものが授与されます。 私もこれまでにいくつか取得してきましたので、その中の一部をご紹介します。 (FOR610やSEC617というのはSANSのトレーニングコースの名称です)

記事の著者

セキュリティ診断業務に10年間従事後、2016年よりシニアセキュリティアナリストとしてペネトレーションテスト業務に従事。

診断業務開始当初は社内イントラサイトの脆弱性に対する過激な指摘により物議を醸したが、

現在はだいぶおとなしくなっている。好きな周波数は13.56MHz。

GXPN、GAWN、GREM、GPEN、GDAT、GCPN、GCFA、GCFE、CRTE、CARTP、CEH

関連記事

RELATED ARTICLE